Lageenergiespeicher ohne Fels bauen

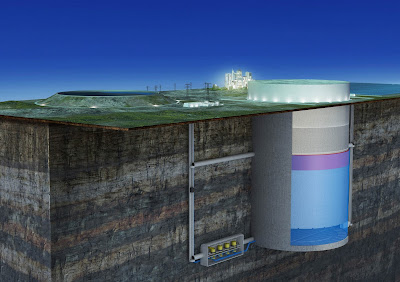

Der Lageenergiespeicher alias "Gravity Storage" ist ein System zum effizienten Speichern sehr großer Energiemengen bis 10 GWh. Der Speicher beruht auf dem hydraulischen Hochheben einer großen (Fels) Masse. Im Detail wird das unter Gravity-Storage.com erläutert.

In der normalen Ausführung wird ein zylinderförmiges Felsstück mit 250 m Durchmesser und 340 m Höhe mit Seilsägen aus der Umgebung abgetrennt, abgedichtet und an ein System aus Pumpen und Turbinen angeschlossen. Die Pumpen nutzen überschüssigen Strom, um den Kolben anzuheben, die Turbinen nutzen das unter Druck stehende Wasser unter dem Kolben, um bei Bedarf Strom zu erzeugen.

Ich werde immer wieder darauf angesprochen, ob es nicht möglich wäre, statt eines Felskolbens auch einfach einen künstlichen Zylinder für den Speicher zu verwenden. Das ist im Prinzip möglich, hat aber einige Nachteile, die ich in diesem Post besprechen will.

|

| Rand des Systems mit einer Bohrpfahlwand stützen. Die gebohrten Löcher werden mit Stahl armiert und mit Beton verfüllt. |

Für Schnellleser, das Hauptproblem sind die Kosten, die beim Bau entstehen und fast unüberwindbare Probleme bei der Stabilität des Systems, wenn es unter Druck steht und kein natürlicher Fels verwendet wird.

Ausheben eines großen Lochs

Will man einen Lageenergiespeicher mit großer Speicherkapazität bauen, so muss der Kolben eine gewaltige Masse haben und erheblich angehoben werden. Für das Beispiel werde ich einen Speicher mit 1 GWh Kapazität näher betrachten.

|

| Gesicherte Wand, Innenbereich ausbaggern. Wichtiger Hinweis, das Bild ist nicht maßstäblich, der Durchmesser beträgt ca. 160 Meter! |

Nach der Formel, Energie = Masse × Höhe × Erdanziehung kann man berechnen, dass für 1 GWh Kapazität ein Zylinder mit 82 m Radius und 164 m Höhe nötig ist. Das Volumen des Lochs beträgt dann ca. 3,5 Millionen Kubikmeter.

Will man das Loch also mit dem Bagger ausheben, muss man die entsprechende Masse an Material, 9 Millionen Tonnen, auf Halde legen. Typische Kosten für das Ausbaggern, Abtransportieren und auf Halde deponieren, liegen im Bereich von 10€/t. Damit kostet dieser Arbeitsschritt bereits 90 Mio. Euro.

|

| Ausheben des Erdreichs, neben dem Bagger müssen natürlich entsprechend leistungsfähige Transportsysteme eingesetzt werden. |

Damit aber das Loch nicht einstürzt, müssen die Wände befestigt werden, da diese 164 m hochragen, müsste dafür eine neue Technologie entwickelt werden, einfache Betonsäulen, wie man sie von Baustellen kennt, kann man nicht so tief bauen, da die Maschinen nicht so exakt senkrecht schneiden. Wir gehen mal sehr vorsichtig geschätzt von 1000 Euro pro Quadratmeter Wandfläche aus. Die Wandfläche beträgt A = 2 × Pi × Radius × Höhe = 85000 m² somit Kosten in Höhe von 85 Millionen Euro entstehen.

|

| Außenwand und Boden gut gesichert. Neben der Stabilität muss die Wand auch auf wenige cm genau gebaut werden, damit die Dichtung funktioniert. |

Der Kolbenaufbau

Nachdem das Loch ausgehoben wurde und die Wände hoffentlich stabil sind, muss der Kolben gebaut werden. Dabei kann man an ein "kübelförmiges" Stahlbetongefäß denken. Der Stahlbetonmantel muss dabei den Druck durch die Füllung mit dem Aushub ertragen. Im Bodenbereich liegt der Druck p im Bereich von

Es muss also ein "Kessel gebaut werden, der 43 Bar erträgt und einen Radius von 82 m hat. Ein derartiger Kessel benötigt extreme Stahlverstärkung.

p = Höhe × Dichte Erdanziehung

p = 164m × 2650 kg/m³ 9,81 N/kg

p = 43 Bar.

|

| Mit Stahl verstärkte Kolbenwand herstellen. |

Nach der Kesselformel

bei der d_m den Durchmesser und s die Wandstärke angibt, kann man diese bei bekanntem Zugfestigkeit von Stahl sigma_t (Spannung tangential) berechnen und erhält:

,

bei der d_m den Durchmesser und s die Wandstärke angibt, kann man diese bei bekanntem Zugfestigkeit von Stahl sigma_t (Spannung tangential) berechnen und erhält:

s = p × d_m /(2 × sigma_a)

s= 4.300.000N/m² × 164m / (2 × 1000 N/mm² ×1.000.000mm²/m)

s = 0,35 m

Der Kessel hat also unten eine Wandstärke (Stahl, ohne Beton!) von mindestens 35 cm! Geht man optimistisch von einem Stahlpreis von 1000€/t aus, benötigt man für die 85.000 m² Wand unter Berücksichtigung des Druckverlaufs

m_s = A × d_m × rho_Stahl / 2 = 85.000m² * 0,35m × 7700kg/m³/2

m_s = 115.000t Stahl.

Der Stahl kostet ohne Verarbeitung 115 Millionen €.

Jetzt schütten wir all den Aushub in den Kolben was abermals 85 Millionen Euro kostet.

|

| Kolben mit Aushub füllen, es wird etwas zurückbleiben, das könnte für den zusätzlichen Wasserbehälter genutzt werden. |

Damit wäre der Kolben fertig, die Bodenfläche wurde nicht näher betrachtet, da diese keine besonderen Material-Erfordernisse gegenüber den normalen Bau aus einem Felskörper hat.

Wandverstärkung des Zylinders.

Kommen wir zu einem weiteren Problem im lockeren Untergrund. Wenn das Wasser unter dem Kolben unter Druck steht, dann will es seitlich ausweichen. Damit dadurch nicht das umliegende Material nach oben ausweicht, muss im Prinzip ein ähnlicher Ring zur Verstärkung unten am Zylinder montiert werden. Zur Vereinfachung gehen wir davon aus, dass ein vergleichbarer Aufwand entsteht, dann kostet diese Verstärkung ca. 100 Millionen Euro.

Kostenvergleich

Zählt man die Zusatzkosten zusammen, erhält man 385 Millionen Euro. Demgegenüber stehen die Kosten bei einer Bauweise, die auf Seilsägen beruht, dort kostet das Freilegen etwa 126 Millionen Euro. Die Gesamtkosten des Systems liegen bei konventioneller Bauweise im Fels insgesamt, inklusive Turbinen, Dichtung und Planung, bei 372 Millionen Euro.

Eine Anlage, die den Kolben künstlich aufbaut, kostet dazu im Vergleich etwa 631 Millionen Euro, also um 70% teuer als ein ausgesägter Kolben.

Der künstliche Kolben hat aber noch einen weiteren Nachteil, das sind die Kosten bei großen Anlagen. Mit wachsender Kolbengröße steigt die Menge des Aushubs stark (3. Potenz) an und zusätzlich wird der Bedarf an Verstärkung sowohl an der Zylinderwand und an der Kolbenwand nahezu unbeherrschbar. Damit ist, wenn überhaupt, die Bauweise "künstlicher Kolben" nur für kleinere Anlagen geeignet.

Anlagen, die wesentlich weniger als 1 GWh speichern, sind aber für die Speicherung im Hochspannungsnetz ökonomisch schlecht darstellbar, was man auch daran sieht, dass Pumpspeicher selten wesentlich kleiner gebaut wurden.

Es ist aber immer denkbar, dass es Sonderfälle geben kann, in denen ein alternative Bauweise sinnvoll ist.

,

,