Forschung zu Energiespeicher in Deutschland

Deutschland ist ein Land der Forschung und Entwicklung, durch gute Universitäten, Hochschulen und Industrie könnten wichtige Zukunftsfelder besetzt werden. Eins der zentralen Themen der globalen Energiewende ist das Speichern von Strom. Hier bahnt sich in Deutschland ein Desaster an!

Die zentralen Elemente einer Energieversorgung

Energieversorgung mit Elektrizität benötigt im wesentlichen drei Elemente:

- Umwandlung einer Energieresource in Strom

- Speichern des Stroms oder der Energieresource

- Versorgungssystem zu den Energieabnehmern

Im alten Energiesystem war die Resourcen Kohle, Erdgas und Uran. In Deutschland werden sehr wirtschaftliche Kohlekraftwerke gebaut, aber Kohle ist in einer Welt die CO2 nur begrenzt emittieren will, keine Energiequelle der Zukunft.

Erdgas ist eine sehr saubere Energiequelle, allerdings ist hier Deutschland von anderen Ländern als Lieferant abhängig. Uran wurde aus politischen Gründen als Energiequelle gestoppt.

Folge: In diesen Bereichen wird aufgrund des Strukturwandels in der Energieversorgung das vorhandene technische Know How in Zukunft keinen wesentlichen Wert haben.

Die Umwandlung von Solarenergie mit Solarzellen wird künftig die weltweite Energieversorgung dominieren. Obwohl in Deutschland diese Energiewende eingeleitet wurde, ist es nicht gelungen, die Herstellung von Photovoltaik in Deutschland zu halten. Allerdings ist die dafür notwendige Technologie, Solarzellen aus Silizium und Glasscheiben herzustellen, inzwischen so gut verstanden, dass es um Fertigungsanlagen in aller Welt geht. Hier kann der Maschinen und Anlagenbau als Zulieferer dienen.

Die Energiespeicher

Eine fluktuierende Energiequelle wie die Sonne erfordert Energiespeicher, und mit dem globalen Ausbau der Photovoltaik, allein im Jahr 2015 wurden weltweit ca 60 GW installiert, wächst der Speicherbedarf. Eine wahre, sich auftuende, Marktlücke!

Daher müssen gewaltige Ressourcen in die Entwicklung leistungsfähiger Speicher fliesen um weltweit konkurrenzfähige Produkte anzubieten.

|

| Kompetenz an falscher Stelle, Speicherkompetenz Weltanteil. (Quelle: ISI 2015 [1]) |

Auf der Liste der möglichen Energiespeícher liegt Deutschland in drei Bereichen in der Spitzengruppe: Wasserstoff, Pressluftspeicher (CASE), Schwungräder.

Betrachten wir die drei Technologien im Einzelnen:

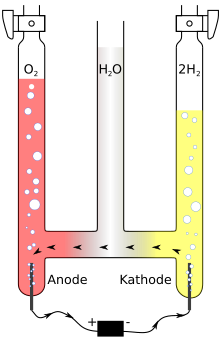

Wasserstoff

Wasserstoff ist theoretisch ein sehr guter Energiespeicher, betrachtet man die Energie pro Masseneinheit, dann ist er sogar der beste chemische Energiespeicher. Soweit die Theorie. Leider hat Wasserstoff einige gravierende Probleme, zum einem ist die Umwandlung von Strom zu Wasserstoff und zurück nicht besonders effizient. Weiterhin gibt es erhebliche Probleme Wasserstoff effizient zu speichern. Daher mag es auch nicht verwundern, dass kein anderes Land in diesem Bereich forscht.

Eine ausführliche Analyse zum Thema Wasserstoffzeitalter habe ich in einem Blogbeitrag "Is the Hydrogen age rising?", durchgeführt.

Die technologische Führerschaft mit 94,8% ist bemerkenswert, allerdings völlig nutzlos, da wohl das Wasserstoffzeitalter nur in Science Fictions kommen wird.

Compressed Air Energy Storage CASE

Luft mit billiger Energie zu komprimieren und bei Bedarf wieder über eine Turbine freizusetzen ist ein sehr logischer Ansatz, zumindest auf den ersten Blick. Luft ist kostenlos, Kompressoren sind allgegenwärtig, alles erscheint einfach. Leider hat die Physik für eine nicht adiabatische Kompression eine Formel, die einen sehr schlechten Wirkungsgrad zwangsläufig zur Folge hat. Praktisch liegt dieser Wirkungsgrad bei 45%, das bedeutet mehr als die Hälfte der Energie kommt nicht wieder zurück.

Aufwendige neue Verfahren ermöglichen zwar eine adiabatische Kompression, die theoretisch einen sehr guten Wirkungsgrad hat, allerdings zum Preis sehr hoher Systemkosten.

Leider ist damit aber das Problem noch nicht gelöst, man benötigt einen Speicher, am besten eine Salzkaverne. Diese gibt es in Norddeutschland zwar reichlich, weltweit sind sie aber geologisch eher eine Kuriosität. Das mag auch der Grund sein, dass sonst fast niemand an dieser Technologie forscht oder anders formuliert, 73,8% Weltanteil in der Speicherkompetenz nicht so schwer zu erreichen war.

Schwungrad

Ein Schwungrad dürfte der erste technische Energiespeicher überhaupt gewesen sein, nämlich in der Form einer Töpferscheibe. Man kann diese Technik erstaunlich weit treiben und gelangt dann zu extrem schnell rotierenden Rädern aus Kohlefaser.

Das Limit der Schwungräder wird durch die Zentrifugalkräfte und die Materialfestigkeit festgelegt. Kohlefasern, wirklich ein high tech Material, erlauben nur sehr begrenzte Speicher mit etwa 4 kWh in einem massiven Stahlkessel. Ja der Stahlkessel ist nötig, da beim Versagen des Schwungrads derart viel Energie freigesetzt wird, dass selbst dicker Stahl durchschlagen wird. So bestehen heutige Schwungrad-Anordnungen aus wesentlich mehr Stahl als Schwungrad! Das führt zu einer schlechten Energiebilanz und ungünstigen Platzbedarf.

Die Folge, praktisch niemand setzt Schwungräder praktisch ein und ein Forschungsvorsprung ist nicht so wertvoll als gedacht.

Wo liegt die Zukunft

Welche Technologie in Zukunft dominieren wird, kann man nicht sicher sagen, aber man kann sich die Wachstumsfelder und den Technologieeinsatz ansehen:

|

| Relevante Speicher auf dem Weltmarkt und das jeweilige Wachstum. (Quelle: ISI 2015 [1]) |

Betrachtet man die heute am weitesten verbreitete Technologie, so Dominiert mit weitem Abstand, man beachte die logarithmische Skala, PHS, Pumpspeicherkraftwerke, mit 97,5%! Und wie hoch ist der deutsche Anteil im Bereich des Wissens um diese Technik? Leider nur klägliche 4,4%. Das könnte man natürlich ändern, wenn man die Forschung zum Lageenergiespeicher fördern würde, aber diese erfolgt bisher noch nicht.

Die am stärksten wachsende Speichertechnologie sind LiB, Lithium Ionenbatterien, die im Mittel in den letzten fünf Jahren um unglaubliche 90% pro Jahr gewachsen sind. Der Grund ist klar, Batterien für Elektroautos werden daraus hergestellt und Speicher für Solaranlagen. Da Deutschland erheblich von der Autoindustrie abhängt als ein ganz klarer Fall, hier muss geforscht werden. Leider liegt das Know How bei erschreckend niedrigen 3,3% im weltweitem Vergleich.

Der Bereich mit relativ großem Anteil am Markt und beachtlichen Wachstumszahlen ist die thermische Energiespeicherung. Hier liegt das Wissen um diese Technologien bei praktisch Null, oder um genau zu sein, bei 0,1%.

Desaster der Technologieförderung

Betrachtet man die Lage der deutschen Speicherforschung und des erarbeiteten Wissens, kann man nur ein Fazit ziehe: Nicht Zukunftsfähig.

Es wurden über Jahrzehnte Technologien entwickelt, von denen sich andere längst verabschiedet haben, weil es kein Potenzial gibt und man hat die Technologien, die wirtschaftlich am bedeutendsten sind völlig vernachlässigt.

Daher muss man massiv versuchen, zumindest in der Batterietechnik und bei Pumpspeichertechnologien (Hier ist Österreich führend) Anschluss zu finden.

Die Ressourcen sind da, man muss nur die Forschung in nicht entwicklungsfähige Technologien einstellen.

Quellen:

[1] Gesamt-RoadmapStationäre Energiespeicher 2030, Fraunhofer-Institut für System und Innovationsforschung ISI, Dezember 2015